HOME >> 断熱工事 >> クールフォーム

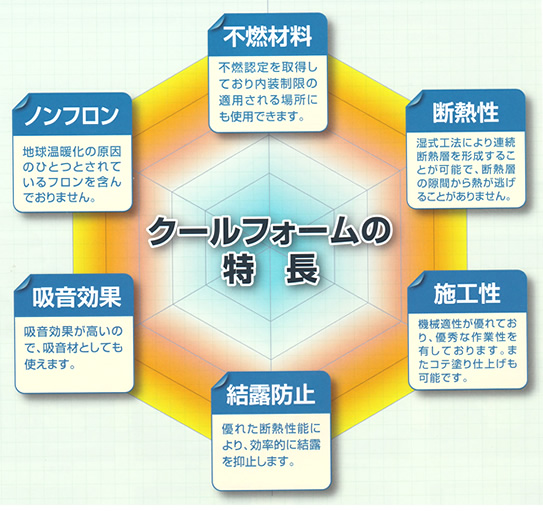

クールフォームは、セメント系の無機質成分と再生スチレンフォームを主成分とする、不燃断熱材です。不燃認定を取得しているため、内装制限に該当する部位にも使用できます。また、現場施工時の着火の心配がなく、万が一、火災が発生した際にも有毒ガスの発生が殆ど無い安全な材料です。施工も吹付け、コテ塗り両方に対応しています。さらに地球温暖化の原因物質(特定フロン・CF11や代替フロン・HCFC141b)を一切含んでいない、環境配慮型の材料です。

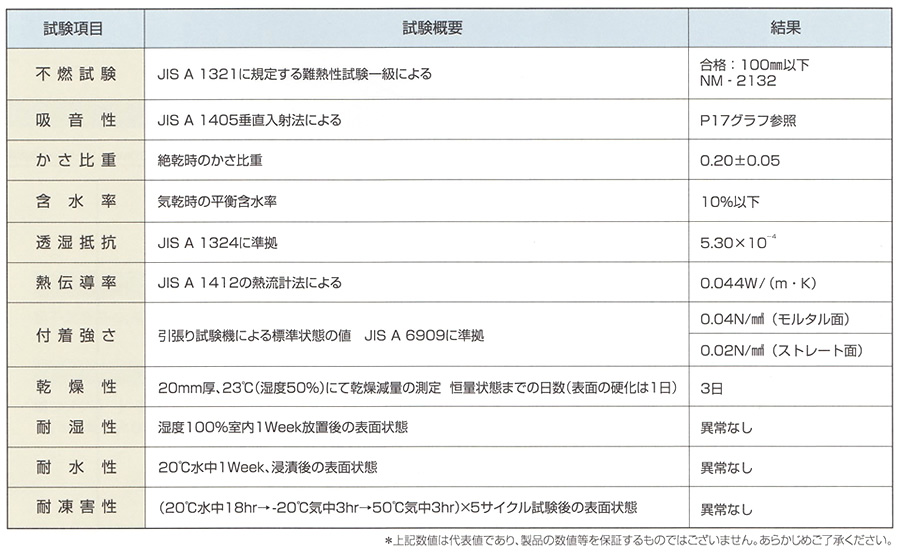

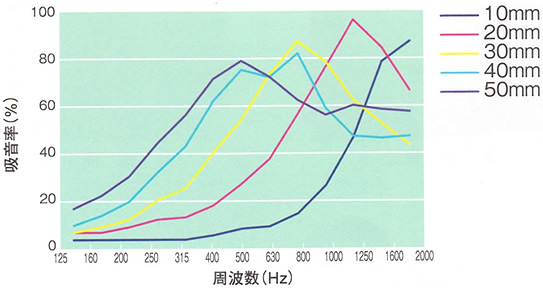

測定方法

吸音率測定装置SG-3E(電子測器㈱社製)を用いて垂直入射法(JISA1405)

A管法により測定した。

クールフォームの吸音率

※吸音率は材料の表面形状により大きく変化します。

※厚みを増すと、吸音ピークは低い周波数へ移行します。(上記値は代表値です。)

地球環境保護が叫ばれる中、現場発泡ウレタンフォームの分野も脱フロンの声が高まっています。 このような背景の中、 改訂JIS A 9526-2006では、吹付け硬質ウレタンフォームの種類を5種類に分けていますが、そのうちの1つ「A種1」 では、「発泡剤として二酸化炭素(CO2)を用い、フロン類を用いないもの」とノンフロン断熱材が規定されています。ノンフロン化の動きが加速度を高めています。

「公共建築工事標準仕様書平成19年版」の「断熱材現場発泡工法」には「断熱材はJIS A 9526:2006(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)により、種類は特記による。特記がなければ、A種1とする。また難燃性を有するものとする。」と記載されています。

1985年 オゾン層保護のためのウィーン条約

1987年 モントリオール議定書採択(フロンの段階的規制)

1995年 CFC11の全廃

1997年 京都議定書採択(2008年までに1990年比、CO2を6%削減)

HFCは管理物質になり、発泡・冷媒用途に限定

1998年 地球温暖化対策推進太網

2002年 日本、京都議定書に批准

2003年 HCFC-141bの国内生産終了

2004年 HCFC-141bの代替として、HFC245fa、HCF365mfcで対応

(現在の一般現場発泡硬質ウレタンフォームの発泡剤として使用中)

| オゾン層破壊係数 (ODP) | 地球温暖化係数 (GWP) | ||

| クールフォーム | 0 | 0 | |

| 発 泡 剤 |

CFC 11 | 1 | 4600 |

| HCFC 141b | 0.11 | 700 | |

| HFC 134a | 0 | 1300 | |

| HFC245fa | 0 | 950 | |

| HFC365mfc | 0 | 890 | |

| CO2 | 0 | 1 | |

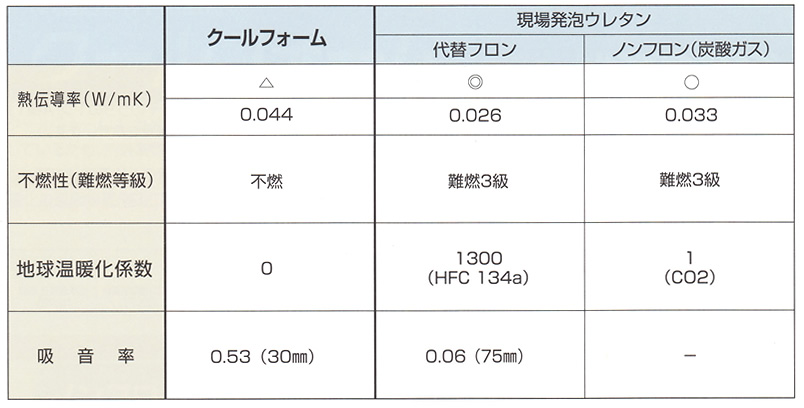

このように現場発泡ウレタンフォームの地球温暖化対策が進行する一方で、菊水化学工業㈱では地球温暖化係数ゼロは勿論のこと、防火性能や安全性も考慮し、クールフォームを開発上市いたしました。

| 不燃材料 | 認定番号:NM-2132 |

|---|---|

| 認定をした構造方法等の名称 | 軽量骨材混入セメントモルタル塗り/不燃材料(せつこうボード及びアルミニウムを除く) |

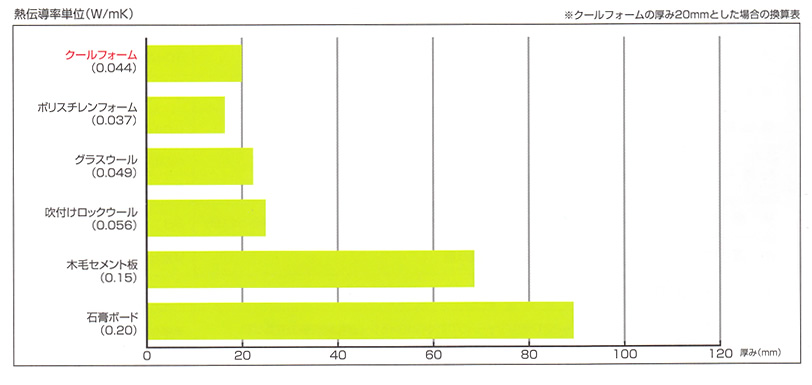

クールフォーム基本性能

性能比較

内装制限について

建物の火災が発生した場合、天井や壁などの表面を伝って延焼するのを抑制するとともに、煙や有毒ガス の発生量を抑え、避難が容易に出来るよう、使用する内装材に制限を設けています。 内装制限の下では、国土交通大臣が定めた不燃材料(国土交通省告示)の使用が必要となります。 防火認定材料は、国の指定性能評価機関で試験評価し、大臣が認定します。 例えば発泡ウレタン等のJIS難燃性適合(又は相当)品は、防火材料に該当せす、内装制限の下では使用 できません。